最終更新日:2022.11.20

Table of Contents

高年齢雇用継続給付金とは?

一般的な企業の定年は長くは60歳だったはずです。しかし、最近は年金の繰り下げ受給などもあり、60歳以上でもまだまだ現役で働きたいというシニアの方々が増えています。そうしたなか、高年齢の雇用者が就労しやすいように、60歳以上の従業員を継続雇用または再雇用した場合、一定の条件を満たせば国が賃金を補助してくれる「高年齢雇用継続給付金」という制度があります。

まずは、そもそも高年齢雇用継続給付金とは何かをお伝えします。

高年齢雇用継続給付金の概要

高年齢雇用継続給付金は、大まかに述べると雇用保険に含まれます。60歳以上の労働者の継続雇用・再雇用を促進し、失業を防ぐために設けられた制度です。具体的には、一定の条件を満たした高年齢雇用者の賃金を原則15%補償してくれます。これによって、定年退職後の高齢者の就労を促進すると同時に、減少した収入の穴埋めにもなります。

高年齢雇用継続給付金の種類

高年齢雇用継続給付金には、「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2種類があります。

60歳以降に失業保険を受給したか否かでどちらが適用されるか決まります。

高年齢雇用継続基本給付金

高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以降も継続して就労する人がもらえる給付金です。

失業保険を受給せず、同じ企業で継続的に就労した人、または退職後に失業保険を受け取らずタイムラグなしで再就職した人に適用されます。

高年齢再就職給付金

高年齢再就職給付金は、60歳以降に失業保険を受給した人がもらえる給付金です。

文字どおり、一度離職して再就職した人が適用されます。

なお、「高年齢雇用継続基本給付金」も「高年齢再就職給付金」も60歳から65歳までを対象に受給できますが、前者が最長5年間受給できるのに対して、後者は失業保険の残日数に応じて最長2年間までです。両者の違い含めた支給条件について、くわしくは次項で説明します。

高年齢雇用継続給付金の支給条件

高年齢雇用継続基本給付金だと、具体的には次のとおりです。

- 60歳以上65歳未満で、一般被保険者として雇用保険に加入していた人

- 60歳時点の賃金とそれ以降の賃金を比較して、75%未満に低下した人

- 雇用保険の支払期間が5年以上あった人

他方、高年齢再就職給付金を受けるためには、さらに以下の条件が加わります。

- 失業保険を受給した人

- 再就職の前日時点で、失業保険の残日数が100日以上ある人

- 再就職をする際、再就職手当を受給していない人

- 60歳以降に再就職した人

高年齢雇用継続給付金の支給額

高年齢雇用継続給付金は、原則として賃金低下率に応じて計算されます。そしてその値は以下の計算式で求めることができます。

| 賃金低下率=支給対象月の賃金額(現在の賃金)÷ 60歳到達前の6ヶ月間の平均賃金額×100 |

上記踏まえて支給額を算出できるわけですが、ここで2つのケースに分かれます。なお、低下率が75%以上の場合は支給されません。

| 賃金低下率が61%以下の場合:支給額=支給対象月の賃金×15% |

| 賃金低下率が61%より大きく75%未満の場合 :支給額=支給対象月の賃金×一定の割合(0%〜15%) |

実際の計算には、下記の早見表を用いると便利です。

そのほか、以下の場合も給付対象外です。

| 上限:支給月の賃金が36万584円以上 下限:高年齢雇用継続給付金の支給額が月2061円以下 |

高年齢雇用継続給付金を申請するには?

高年齢雇用継続給付金は、申請が必要です。主な手段は、電子申請やハローワークへの提出。 手続きは、基本的に企業の人事や労務の担当者が行います。雇用を継続した従業員、もしくは新しく雇用した従業員が高年齢雇用継続給付金の受給対象者であることがわかったら、速やかに対応しましょう。

申請方法は高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金で幾分異なります。それぞれ以下のとおりです。

高年齢雇用継続基本給付金の申請方法

高年齢雇用継続基本給付金の申請は、支給対象月初日から4ヶ月以内に行わなければなりません。また、提出書類と添付書類が必要です。

高年齢雇用継続基本給付金申請時の提出書類

高年齢雇用継続基本給付金申請時には、以下の書類を提出しなければなりません。

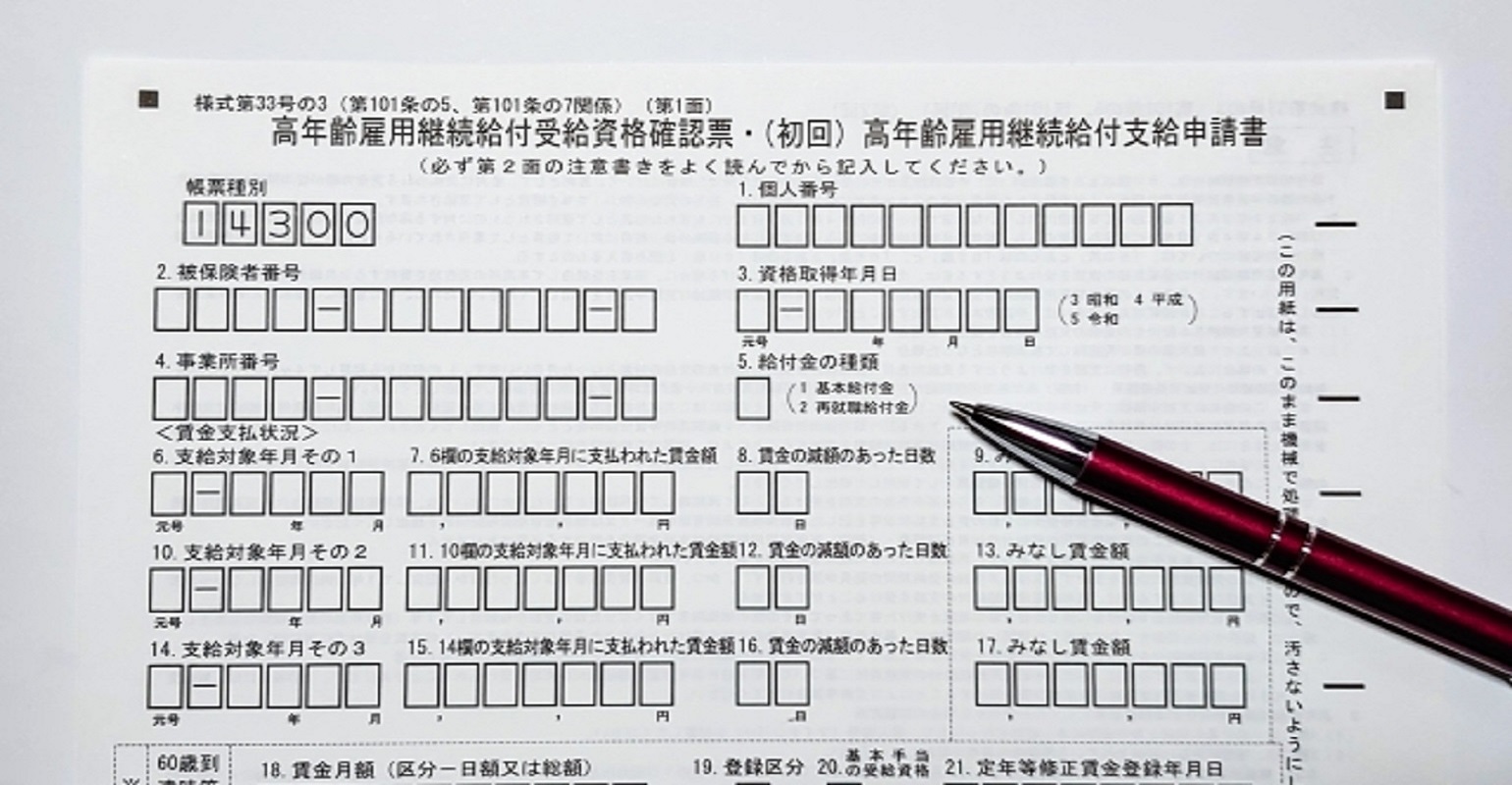

- 高年齢雇用継続給付受給資格確認票

- 高年齢雇用継続給付支給申請書

- 払渡希望金融機関指定届

書類はすべて、厚生労働省のHPから入手可能です。

なお、2回目の申請の際は、高年齢雇用継続給付支給申請書の提出が求められます。

高年齢雇用継続基本給付金申請時の添付書類

高年齢雇用継続基本給付金申請時には、以下の添付書類も必要です。

- 雇用保険被保険者60歳到達時賃金証明書

- 高年齢雇用継続給付受給資格確認通知書(事前にハローワークに受給資格紹介をしていた場合)

- 支給申請書と賃金証明書の内容を確認できる書類(賃金台帳や出勤簿など)

- 年齢確認書類(運転免許証、住民票など。コピーも可)

なお、マイナンバー届け出済みの場合、年齢確認書類は省略できます。

高年齢再就職給付金の申請方法

年齢再就職給付金の申請手続きは、受給資格の確認後に行いましょう。

なお、高年齢雇用継続基本給付金の申請は従業員本人でも行えますが、高年齢再就職給付金は企業しか行えないため、注意が必要です。

高年齢再就職給付金受給資格確認時の提出書類

前述の受給資格があるかを確認するためには、以下の書類を提出する必要があります。

- 高年齢雇用継続給付受給資格確認票

- 高年齢雇用継続給付支給申請書

- 払渡希望金融機関指定届

高年齢再就職給付金申請時の提出書類

受給資格確認後は、高年齢雇用継続給付申請書を提出し、初回の支給申請を行います。この手順は高年齢雇用継続基本給付金申請時と同じです。2回目以降は、ハローワークで交付された「高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書」に印字された日時までに、上記の書類を提出することになります。

高年齢再就職給付金申請時の添付書類

高年齢雇用継続給付申請書を提出する際に添付が必要な書類は次のとおりです。

- 支給申請書と賃金証明書の内容を確認できるもの(賃金台帳や出勤簿)

- 年齢確認できるもの(運転免許証、住民票など。コピーも可)

高年齢雇用継続給付金申請時の対応に悩む事例

高年齢雇用継続給付金は、60歳以上で働きたい人にとっても、人材を確保したい企業にとっても、一見双方にメリットがあるように思えます。しかし、企業側にとっては対応に困る声があるのも事実です。

おさえておくべきポイントや想定し得るシチュエーションのもとどう対処すべきか、以下、言及します。

給付金の課税処理

高齢者雇用継続給付金は、ほかの雇用保険と同様、非課税の扱いです。

労務の担当者であっても課税の認識でいる方は意外といらっしゃいます。間違わないよう注意しましょう。

退職後、別の会社に就職した場合

退職後に同じ企業で継続雇用される場合は手続きも簡単ですが、別の企業に就職した場合は、その人が失業保険を受給したか否かによって申請方法が異なります。

企業の担当者は、雇用する労働者がどのケースに該当するかを確認し、手続きを行わなければなりません。以下、それぞれ取り上げます。

失業保険をもらわず就職した場合

高年齢雇用継続基本給付金が受給できる可能性があります。

条件を満たし、転職先の賃金が、60歳時点の75%未満であれば、申請手続きを行います。

失業保険をもらって就職した場合

高年齢再就職給付が受給できる可能性があります。

条件を満たし、給付残日数が100日以上あれば、申請手続きを行います。

受給者が途中で退職した場合

高年齢雇用継続基本給付金は、原則2ヶ月に一度の申請が必要です。

受給中に退職をしてしまった場合は、その月の末日までを被保険者として扱います。

翌月からは支給の対象になりません。

受給者が賞与を受け取った場合

高年齢雇用継続給付は、月の給与のみで算定が行われます。

そのため、賞与が発生した場合も月の賃金額で支給額を決定します。

なぜ高年齢雇用継続給付金は縮小・廃止されるのか?

これまでご紹介してきた高年齢雇用継続給付金ですが、2020年度の通常国会で、段階的に縮小し、最終的には廃止されることが決まりました。

企業と労働者、双方にとって恩恵が感じられる制度にもかかわらず、なぜ廃止されることになったのでしょうか。また、廃止後には高年齢雇用者に対する給付制度が新たに生まれるのでしょうか。

高年齢雇用継続給付金の縮小・廃止される背景

高年齢雇用継続給付金が縮小・廃止される経緯は、2013年の高年齢雇用安定法が改正されたことに始まります。同改正では「65歳までの定年の引き上げ」と「65歳までの継続雇用制度の導入」、そして「定年制度の廃止」のいずれかを措置するよう義務化されました。加えて、2021年4月からは就労年齢を70歳まで引き上げる「改正高年齢者雇用安定法」も努力義務として施行されています。

これらの法整備により、65歳以上の高年齢者でも働きやすい環境が整ったため、給付の縮小および廃止が決定したのです。

高年齢雇用継続給付金の縮小・廃止はいつ行われるのか?

高年齢雇用継続給付金の縮小は、2025年4月から始まります。2025年に65歳に到達する人から、順次給付率を半減させ、段階的に廃止する方針です。

高年齢雇用継続給付金改正後の給付率

現時点で決定している高年齢雇用継続給付金改正後の給付率は、2025年4月から、現状の15%から10%に引き下げられます。ただし、昭和40年4月1日以前に生まれた人(2025年3月31日までに60歳を迎える人)は、現行法が適用され、給付率15%のままで支給されます。

高年齢雇用継続給付金の縮小・廃止に向けた企業側の対策

高年齢雇用継続給付金の縮小や廃止は、雇用者に高齢者が多くいる企業ほど大きな影響を受けます。

高齢者の離職を防ぐためには、生活が維持できる賃金条件や、同一労働同一賃金で不公平をなくすなど、高齢者が不安なく働き続けられる環境を作ることが大切です。まさしくこうした対策を講じていく必要があるでしょう。

企業側は懸念材料が大きく膨らむように感じられるかもしれません。一方でこれまで煩雑だった給付金の手続きが必要なくなるため、業務負担が軽減できる側面も考えられます。廃止までのプロセスはいまだ不明点も多いなか、いずれにしても、状況を追跡しながら柔軟に対応できるよう準備や(他社の動向など)目配りは必須です。

高年齢雇用継続給付金の廃止にしっかり備えよう!

再三述べているとおり、これまで企業側にとっても、労働者にとってもメリットとして感じられる部分が大きかった高年齢雇用継続給付金は、段階的に引き下げられ、いずれは廃止が決定しています。

ただし、高齢者が今後も社会で活躍できる環境を整備すれば、そもそも高年齢雇用継続給付金は必要がない制度です。

シニア層の雇用は、少子高齢化社会における貴重な労働力として、今注目を集めている市場です。そして、今後は高年齢雇用継続給付金の減少や廃止に伴い、シニア層の転職市場はより活発に動くことが予想されています。

そうしたなか、シニア層の雇用を検討している人事担当者の方にはバイトルNEXTの活用をおすすめします。「バイトルNEXT」は幅広い年齢層のユーザーが利用されている転職情報サービスです。年齢関係なくまだまだ現役で働きたい方々とうまくマッチングできるものだといえます。ぜひ、ご検討ください。